Ein physics-on-stage-Projekt

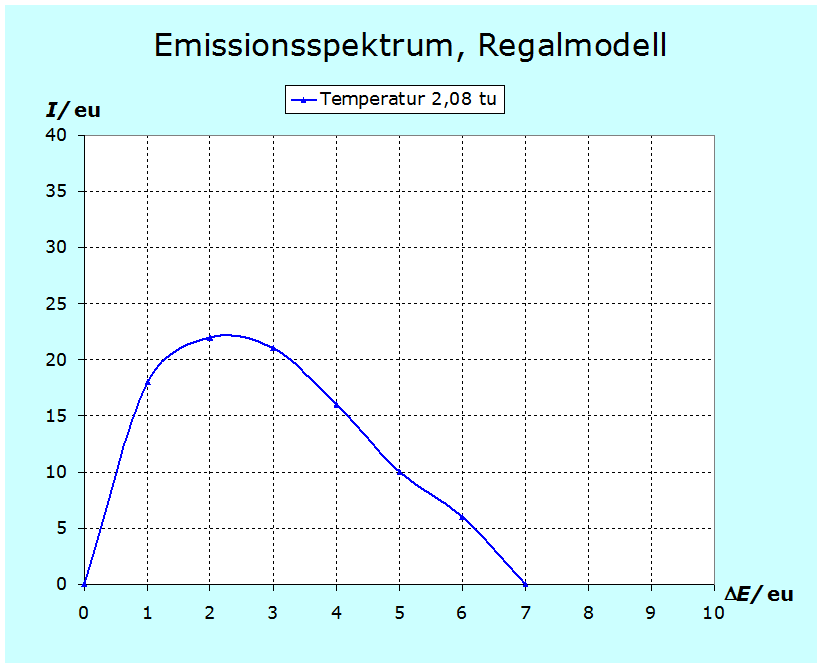

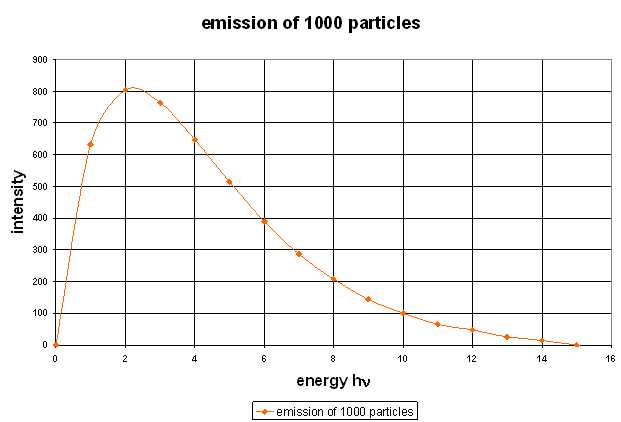

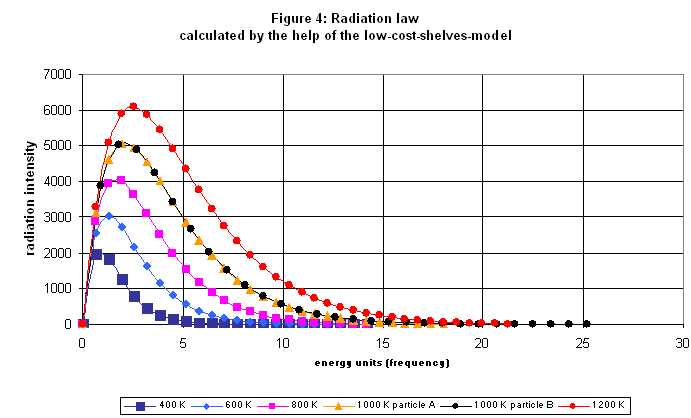

Das obige Spektrum, das gerade im Video entwickelt wurde ist noch sehr elementar. Einen besseren spektralen Verlauf erhält man, wenn man eine Stoffportion von 1000 oder mehr Teilchen von einem Computer berechnen lässt.  Der nächste Schritt besteht darin, dass man diese Spektren für verschiedene Temperaturen im Regalmodell ausrechnen läßt. Das Ergebnis ist dann eine Kurvenschar, die vielen sehr vertraut ist, da sie im Zusammenhang mit dem Planckschen Strahlungsgesetz in zahlreichen Lehrbüchern veröffentlicht ist. Bei konstanter Teilchenzahl und kostanter Temperatur verschiebt das Maximum des Spektrums zu höheren Energien/Frequenzen und es wird gleichzeitig höher. Diese Eigenschaft des Regalmodells entspricht dem Wienschen Verschiebungsgesetz.  Besonders interessant sind die Kurven bei 1000 K. Sie wurden für zwei verschiedene Teilchensorten berechnet. Man erkennt es daran, dass die Niveauabstände unterschiedlich groß sind. Bei der Teilchensorte A sind die Abstände kleiner als bei B. Trotzdem verlaufen die beiden Kurven völlig gleich. Damit läßt sich verstehen, dass praktisch alle Stoffe bei etwa derselben Temperatur das Phänomen der Rotglut zeigen. Nehmen wir an, das rote Licht entspräche in unserem Modell 5 Energieeinheiten und wir heizen die Stoffe A und B langsam hoch. Dann nimmt die Strahlungsintensität bei beiden gleichartig zu und sobald sie so groß ist, dass unser Auge es wahrnimmt, sehen wir beide Stoffe rötlich strahlen. |